-

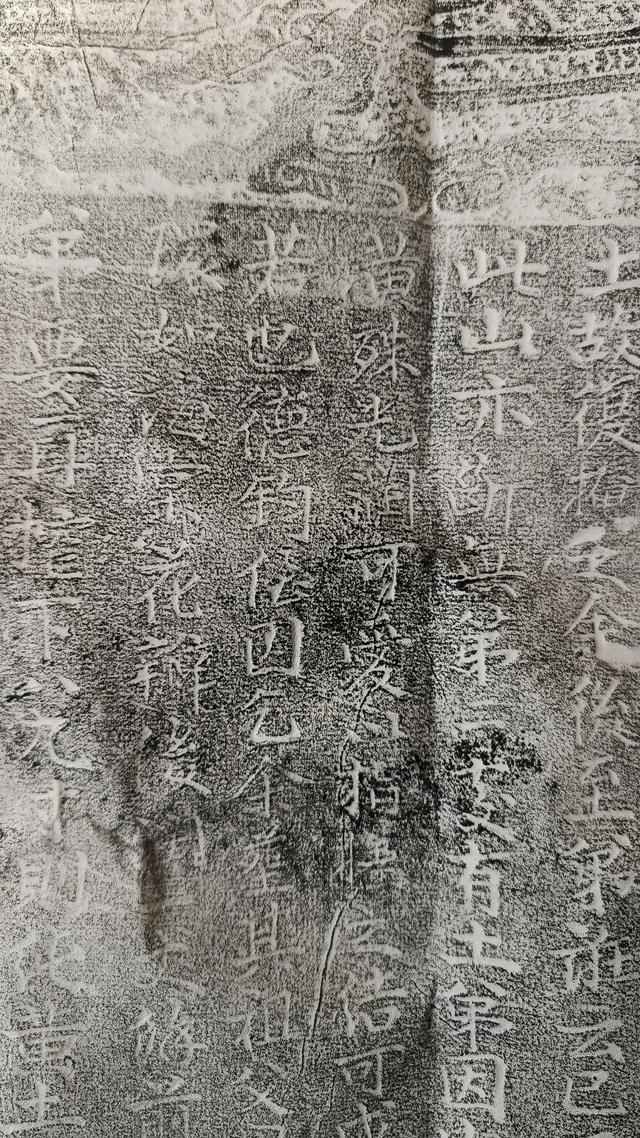

书法学习中,为什么说得到古人书法残片都能掌握方法?

赵孟頫曾经说过:昔人得古刻竖行,专心而学,便可名世。

简单说就是哪怕仅仅得到古人书写的书法残片,只要用心揣摩,也可以名世。

小小残片有这么大的能量吗?

这是不是赵孟頫夸张了?

今天咱们一起探讨一下这个话题。

理论上来说,如果得到几片字,能否学到东西?能否成功?

能。你可以探究他的笔法。

比如你看他如何起笔行笔收笔转折的,这是基础笔法。你学习到,并且苦苦训练,达到熟练掌握,不管如何起笔就是碑帖的方法行笔收笔以及转折都是如此,那么,笔法你就学习到了。

手法上能否学习到呢?

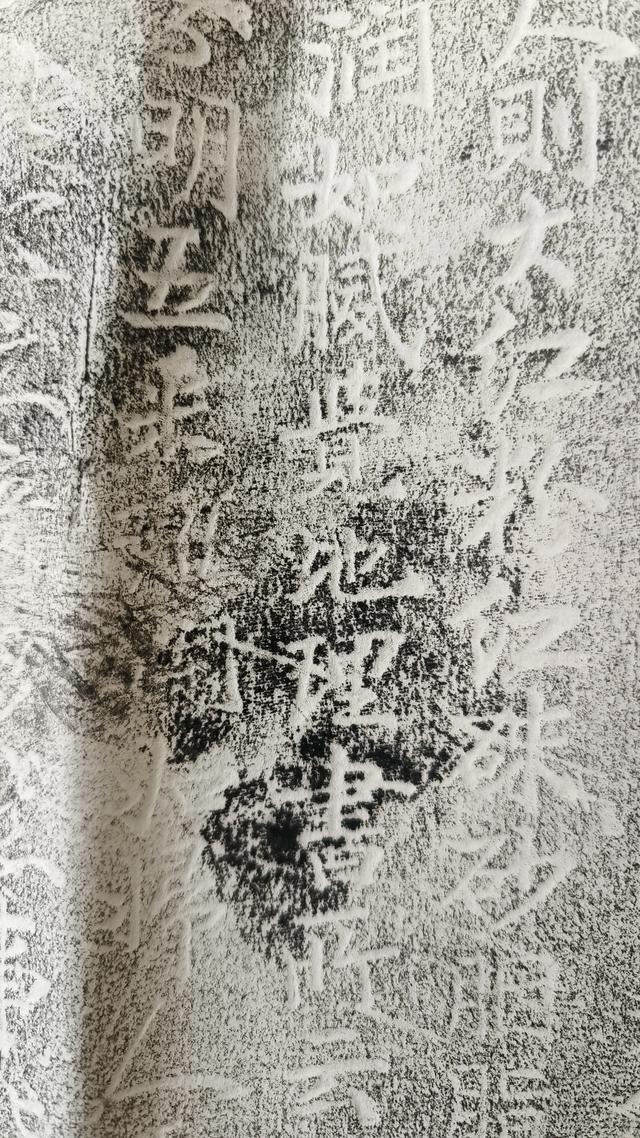

能。即使不能全部学会,但是你可以学习个七七八八。这个还是问题不大的。比如上图,这个字写的也不错,他写字姿势很固定,手移动的也少,仰视姿态写字的,书写姿势很正。所以他的字左右两侧舒展的可以,因字附形能力也很好,协调能力都好。

有人问你为什么知道他的姿态比较正呢?最直接的判断就是他没有太多局限笔画。比如欧阳询抑左让右,如果手的姿势固定,左侧压抑束缚,右侧伸展,基本可以判断他写左边时候手伸到位也就是到了那里,那么他的书写视角应该是在左侧。

如果你毛笔放的笔直去写欧阳询,那么,你是不同于他的。

这个可能有些难理解,换个思路,比如苏东坡手在右侧,他的字一般右上左下倾斜。右上角包括右侧笔画受限制,左下方比较舒展,那么要想左侧不舒展,那么,手的姿态肯定是跟苏东坡不同的。欧阳询手的焦点要么在左侧要么在重心偏左一些的位置。

这样,如果你的手的姿势与欧阳询大体相仿,你再去写欧阳询,那就事半功倍了。如果不注意手的姿势,你学着苏东坡的姿势写欧阳询,除非可以模仿欧阳询,否则你很难用欧阳询的频道去书写所有字。

就会出现这种情况,一不注意风格变了。写着写着变了味儿了。

学习到了笔法手法,那么你基本就想我了所谓残破碑帖的技能了,那么熟能生巧,时间久了这就是你的法了。在古代,找到一个好的碑帖苦练,能达到碑帖水平那就是赵孟頫说的可以名世了。

因为在古代碑帖不易得。一些书法作品大多掌握在权贵手里。不像今天,想看什么碑帖,搜索一下就出来了。选择性大的太多了。好处就是可以找到契合自己的法帖,缺点就是眼花缭乱不知如何取舍。

之余取舍,那就是个人审美和个人才情来决定的了。

好了,今天就分享到这里吧,祝大家日日精进!

(完)

- 上一篇:没有了

- 下一篇:没有了